Blog de Xavier Daban, enseignant en Histoire-Géographie Académie de Paris

Affichage des articles dont le libellé est cours première géopolitique. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est cours première géopolitique. Afficher tous les articles

PREMIERE GEOPOLITIQUE PRESSE ET MEDIAS DANS LES DEMOCRATIES CONTEMPORAINES (PARTIE II)

En 1925, Herbert Hoover, candidat à l'élection présidentielle américaine, est le premier candidat à une élection mobilisant la radio pour sa propagande électorale.

Dans les années 1930 apparaissent les premiers autoradios.

En 1938, Orson Welles, jeune écrivain de science-fiction américain organise une émission de fiction dans un style réaliste où, accompagnés d'acteurs, il met en scène une attaque de martiens sur la côte Est des États-Unis en se basant sur un livre d'Herbert George Wells La guerre des mondes. Il affole alors les auditeurs de CBS dont certains descendent dans la rue paniqués. Son canular est violemment attaqué et pourfendu le lendemain dans la presse écrite, les grandes rédactions voient dans la radio un moyen d'information trop puissant et mal contrôlé, capable de manipuler les foules de les pousser au pire. (Vous trouverez dans votre manuel un dossier documentaire sur cet épisode fameux de l'histoire de la radio, répondez au questions - transmettez par mail vos réponses)

Un reportage sur le canular de Wells : https://www.youtube.com/watch?v=NC_0qXUzTx8

(en langue française)

PREMIERE GEOPOLITIQUE PRESSE ET MEDIAS DANS LES DEMOCRATIES CONTEMPORAINES

Ned Parfett, le 16 avril 1912, Le petit vendeur de journaux, Londres (Angleterre)

1. Présentez le document (nature, auteur, date, intérêt-argument)

2. Quel événement amène les gens à se précipiter pour acheter le journal du soir (Evening News) à Londres ce 16 avril 1912?

3. Pour quelles raisons peuvent-ils être intéressés par l'événement tragique en question?

4. Quel canal d'information, central avant la Première guerre Mondiale, est mis en valeur ici?

5. Quel paradoxe est ici mis en évidence au sujet de ce qui fait parfois "vendre" les journaux, à l'époque comme aujourd'hui?

Vos réflexions, comme toujours, doivent démarrer par une réflexion sur le thème traité. Ici, notre thème est le thème IV du programme : "S’informer : un regard critique sur les sources et les modes de communication".

Il est important donc en premier lieu de réfléchir au terme central du sujet, et ici, clairement, c'est "s'informer" (il est placé en avant du sujet, avant les deux points, ce qui signifie que ce chapitre cherchera d'abord à analyser ce terme, qu'on est face à un sujet "notion à la une").

Donc, déjà, ça veut dire quoi, s'informer? S'informer, au sens général, c'est : acquérir des connaissances sur un sujet. Penser à la forme pronominale, le sujet ici c'est "s'informer" et non "informer". Donc on adoptera le point de vue du citoyen qui cherche à acquérir des connaissances, et donc des connaissances fiables, sérieuses.

Dans un sens plus géopolitique (dans le sens de votre matière), c'est plutôt, si on ressert : acquérir des connaissances fiables sur les phénomènes contemporains.

D'où l'idée derrière de "regard critique". Être critique c'est être aigu dans ses jugements, avoir du recul, de la perspicacité.

Donc derrière c'est la question des sources (origines) et canaux (transmissions) de l'information qui doivent nous occuper :

- Qui informe les citoyens?

- Comment?

- Qui s'informe et pourquoi?

- Quels sont les grands canaux de transmission de l'information? Sont-ils les mêmes aujourd'hui que par le passé?

- Quelle pression peuvent subir les journaux?

- Fake news ou informations vérifiées, comment faire la différence?

- Qui lit / écoute / regarde / quoi?

Le chapitre doit explorer toutes ces questions.

L'importance de la presse, qu'elle soit papier, ou numérique et des émissions d'informations audiovisuelles ou radio libres et fiables c'est qu'elles permettent ensembles la diffusion d'informations plurielles, libres, et vérifiées, donc fiables. C'est la vision idyllique. Nous allons le voir la presse subit des presse, et elle est aussi le jeux d'intérêts personnels et économiques qui l'amènent

Dès lors des milliers d'exemples sont mobilisables. Quelques exemples clefs doivent être connus.

Un cadrage historique (source : France Inter)

De l’Ancien Régime à la Révolution

Dès le XVe siècle se multiplient les « occasionnels », des pièces d’actualité de large diffusion sous forme de plaquettes ou de placards, des chroniques, rassemblements de nouvelles diverses initialement recopiées à la main et souvent compilées en volume.

Ces présentations stéréotypées, au discours formalisé, annoncent les grands événements comme les faits divers, avec un goût pour l’extraordinaire. On les retrouve placardées sur les piliers des halles des marchés, elle sont alors publiques, mais aussi vendues à la criée.

C’est sous forme d’une suite chronologique de dépêches venues de villes d’Europe, qu’apparaissent au XVIIe siècle les premiers périodiques d’information français. On peut noter en 1631 notamment la Gazette de Théophraste Renaudot. Pendant cette période, très encadrée par le pouvoir royal, la presse se développe lentement dans les sociétés de cour. Elle profite bien sûr des progrès de l'imprimerie.

Elle connaît avec « les Lumières » un premier essor, marqué par le premier quotidien d’information, le Journal de Paris qui paraît à partir 1777.

"Join or die"

Le premier dessin de presse, par Benjamin Franklin, lors des prémices de la guerre d'Indépendance américaine (9 mai 1754 pour la première publication).

C’est avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qu’est consacrée, le 24 août 1789, la libre communication des pensées et la liberté d’imprimer ses opinions. En 1791, l’Assemblée Constituante réglemente la liberté de la presse alors en plein essor, les journaux de toutes tendances prolifèrent, et le lectorat s’accroit.

La mise en page est très austère et calquée sur les volumes in folio habituels.

Ici un exemplaire de l'Ami du peuple, septembre 1789, rédacteur Jean-Paul Marat.

La censure se durcit toutefois sous la Terreur, et se prolonge, de manière plus ou moins atténuée sous le Directoire et l’Empire, période qui voit s’effondrer le nombre de journaux autorisés. Napoléon Ier fait drastiquement contrôler la presse. C'est le cas de l'ensemble des régimes autoritaires.

Le XIXe siècle : l’âge d’or de la presse

L’Aurore, une du 13 janvier 1898 ouvrant sur un article d’Emile Zola : « J’accuse …! » © BnF

L’Aurore, une du 13 janvier 1898 ouvrant sur un article d’Emile Zola : « J’accuse …! » © BnFD’abord oratoire le métier de journaliste connaît une évolution vers 1885 avec l’émergence du modèle rédactionnel anglo-saxon et d’une professionnalisation de la transmission de l’information. Les figures du journaliste, puis du grand reporter, apparaissent, ainsi que des formes nouvelles, comme l’interview. Gravures puis photographies font leur apparition.

Diverses innovations industrielles et économiques telles les rotatives ou la linotypie font du journal vers 1900 un produit rentable et de bonne facture. Mais c’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet aux journaux d’acquérir une place prépondérante dans la cité entre 1881 et 1914. Les principaux journaux se dotent alors souvent d’un appareil complet incluant typographie, imprimerie, portage, transmission, correspondants. Le journal s’adresse désormais à toutes les classes sociales, propose jeux ou feuilletons et couvre les faits divers. La presse est devenue ce « quatrième pouvoir » redouté des politiques. La culture du journal est à son apogée : après le premier conflit mondial, la presse ne retrouvera jamais le même niveau de diffusion et d’influence. Elle est concurrencée désormais par la radio et les actualités filmées (diffusées dans les cinémas).

D’une guerre à l’autre (1914-1945)

La guerre de 1914-1918 marque une première césure. Les difficultés furent nombreuses :

main-d’œuvre mobilisée, pénurie de papier, inflation.

Le ministère de la Guerre impose un contrôle préalable et prend des sanctions, censure voire interdit des titres. Le refus de l’accès au front aux agences et aux photographes amène enfin une pénurie d’images. Cette censure se double d’une participation de la presse à la propagande, le « bourrage de crâne », qui jette un discrédit durable sur la profession.

La presse entre-deux-guerres, stagner sa diffusion et baisser le nombre de ses titres. La crise économique post-1929 la fragilise : hausse du prix au numéro et crise du lectorat touchent les quotidiens politiques, mais épargnent plus largement quotidiens régionaux et hebdomadaires. Du nationaliste Je suis partout au communiste Regards, nombre de titres apparaissent exprimant des positions radicalement opposées dans un contexte de tensions politiques, sociales et internationales.

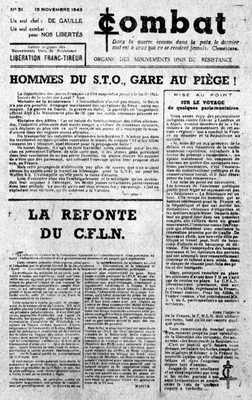

La débâcle de juin 1940 plonge la presse dans une crise sans précédent. La quasi-totalité des grands titres disparaissent, par sabordage, par mesure de l’occupant ou du gouvernement de Vichy. Attentisme, collaboration, censure, propagande étatique et contrôle strict de l’opinion précipitent le déclin de la presse. Le public se détourne de journaux jugés pro-allemands. Il manifeste son intérêt pour toute information non officielle, faisant ainsi le succès de la presse résistante, pourtant illégale : Défense de la France, Combat, Libération ou Le Franc-Tireur, distribués clandestinement et lus malgré la répression par plusieurs centaines de milliers de personne en 1944. C’est à ces titres, qui portent une exigence de rupture et de renouveau, que la presse doit son salut après-guerre.

Un exemplaire de Combat daté de 1943

De l’après-guerre à Internet

Photographie d’un kiosque à journaux,

vers 1950 © Fonds du Journal L’Aurore

BnF, département desEstampes et de la photographie – 2012

vers 1950 © Fonds du Journal L’Aurore

BnF, département desEstampes et de la photographie – 2012

La qualité du journalisme permet alors d’endiguer une crise latente de la presse. Outre l’apport des éditorialistes et chroniqueurs, le succès des journaux d’information provient du reportage, surtout social et politique, au tournant des années 1960. La libéralisation progressive des mœurs, l’accélération des événements sur fond de guerre froide et de luttes sociales amènent la couverture de sujets plus diversifiés répondant aux nouvelles aspirations culturelles.

La Une de Paris-Match le 30 novembre 1963, la photographie est au cœur de ce titre de presse apparu en 1949.

Reflet de cette évolution, L’Express et Le Nouvel Observateur bien sûr, ou encore Le Point créé en 1972. Mai 1968 provoque la création de titres irrévérencieux (Hara-kiri hebdo, Charlie Hebdo) mais aussi d’une nouvelle presse militante et, quelques années après, de journaux issus de la contre-culture (Actuel, Libération).

Ce renouveau éditorial ne saurait cacher la persistance de la crise : le tirage des quotidiens diminue dès 1969, et de grands titres disparaissent (Combat). Le renouveau attendu des mutations technologiques n’a pas lieu, et celles-ci sont un facteur supplémentaire de fragilisation. Pourtant, de nouveaux titres naissent encore : Politis, ou encore XXI, vendu en librairie uniquement.

XXI.

Premier numéro, hiver 2008 © XXI

XXI.

Premier numéro, hiver 2008 © XXI La fin du XXe siècle n'a guère été propice à la presse généraliste qui s’installe petit à petit sur Internet et aligne insensiblement son format papier sur les pratiques en ligne : plus d’illustrations, articles plus courts, goût croissant pour les sujets anecdotiques, commentaires.

En 2002, le succès des journaux « gratuits » (Métro, 20 Minutes), entièrement financés par la publicité, ravive les inquiétudes des quotidiens payants dont le lectorat diminue.

Afin d’enrayer ce mouvement, beaucoup développent des suppléments (Le Figaro magazine, Le M le magazine du Monde) qui se concentrent sur des sujets de société ou de loisirs, la consommation. Ce climat morose affecte peu toutefois la presse spécialisée. Dans ce paysage, certains tentent d’exister uniquement sur Internet (Rue 89, Bakchich, etc.) tandis que d’autres projets journalistiques se détournent du numérique comme le Canard Enchaîné.

Certains titres mettent en leur cœur des reportages déconnectés des temporalités de l'actualité (XXI, Le Tigre, Six mois) ou misent sur la photographie (Polka) en espérant ainsi redonner du sens à l’information.

La théorie de l'information de Claude Shannon

Attention aux confusions, la théorie de l'information est une théorie mathématique permettant de prévoir la quantité d'information contenu dans un texte (via l'observation de la redondance des mots)

La presse sous les coups du pouvoir : Les écoutes au Canard enchaîné

EXERCICE :

1. Faites un résumé personnel de l'histoire du Canard Enchaîné depuis sa création.

2. Je vous invite à écouter la série de France Culture consacrée à Claude Angeli, le patron du Canard Enchaîné de 1971 à 2012 et à synthétiser en les expliquant l'ensemble des moments de frictions entre la rédaction du Canard Enchaîné et les pouvoirs politiques en place (de Pompidou à François Mitterrand)

https://www.franceculture.fr/emissions/series/claude-angeli-le-canard-et-la-plume

Option Géopolitique - LA PUISSANCE CHINOISE, DE LA CONSTRUCTION À L'AFFIRMATION

Dessin de Glez, Burkina Faso, 2019

Le 3 juin 2019, à la veille du trentième anniversaire des massacres de la place Tiananmen, date du début de la répression de plusieurs mois qui avaient suivi ces massacres et fait plusieurs milliers de morts, plusieurs médias occidentaux comme RFI, l’Agence France Presse ou encore Courrier International pointaient du doigt les manoeuvres du gouvernement chinois et des officiels chinois à l’étranger (en premier lieu les ambassadeurs) pour éviter que le souvenir des massacres soit évoqué ou commémoré à l’étranger. Ainsi, le gouvernement de Xi Jinping n’hésite plus à prôner l’amnistie pour que “le peuple aille de l’avant” voir à justifier “une réponse correcte” et à tancer chaque collectivité locale étrangère qui tente de dresser sur son territoire un monument à la mémoire des personnes défuntes en juin 1989 à Pékin. Ainsi les autorités chinoises ont dénoncé rétroactivement la construction d’un monument des massacres de Tiananmen en Pologne en 1999 comme “inopportun et regrettable”. Si entre 1990 et 2010, la contestation de la répression semblait incontestable en Occident, le président français F. Mitterrand avait ainsi déclaré en juin 1989 au sujet des événements “un régime qui mitraille sa jeunesse n’a pas d’avenir”, depuis 2010, face à la puissance toujours imposante de la Chine, certains pays comme le Canada ou l’Australie, qui avaient largement dénoncé la répression dès l’été 1989, sont plus silencieux. Ce pays, autrefois colosse démographique aux pieds économiques et politiques d’argile s’impose comme un acteur central de la scène géopolitique mondiale depuis la fin des années 2000. Mais quels sont les facteurs de la puissance chinoise? Et quelles peuvent en être les limites?

1. La Chine, troisième puissance mondiale

a. Une croissance économique exceptionnelle

Jusqu’au début des années 80, la Chine impressionne par son poids démographique et inquiète peu militaire autrement que dans la sphère asiatique. L’influence de la pensée politique chinoise, portée par les courants politiques maoïstes nombreux dans les années 1960 en Europe de l’Ouest (première publication du petit livre rouge de Mao en 1966) s’épuise dès 1975.

La situation change au lendemain de la mort de Mao Zedong, le 9 septembre 1976, quand le parti communiste chinois, décide, tout en maintenant son contrôle politique sur la société par le maintien d’un régime communiste à parti unique, d’ouvrir partiellement l’économie nationale aux capitaux étrangers, au libéralisme et aux échanges mondiaux.

Cette politique de réformes, voulue et contrôlée par l’Etat, constitue un modèle de développement original.

Depuis trois décennies, la Chine connaît une croissance économique de l’ordre de 9 à 10 % par an, ce qui est considérable. Elle produit une grande partie des produits de consommation courante bon marché : vêtements, chaussures, jouets… Mais elle produit aussi des tracteurs, des téléphones portables, des lecteurs MP3, des ordinateurs portables et des téléviseurs.

Des « villes ateliers », spécialisées pour la plupart, sont réparties sur tout le littoral. Ainsi Suzhou produit 65 % des souris d’ordinateurs commercialisées dans le monde. Dans le secteur recherche et développement la Chine se situe au troisième rang derrière les Etats-Unis et le Japon.

Les infrastructures nécessaires à cette croissance ont fait l’objet de programmes ambitieux dans le domaine des télécommunications (Internet et téléphonie mobile), des équipements de transports (ports, aéroports et réseau ferré) sans oublier les réalisations gigantesques comme le barrage des trois gorges.

Dans l’enseignement supérieur, près de mille trois cents universités forment chaque année un demi-million d’ingénieurs.

b. Une grande puissance politique

Les accords qu’elle a signé pour la gestion des ressources en mer de Chine, sa participation au sommet de l’ASEAN en décembre 2005 en font une puissance locale incontournable.

Mais c’est aussi une puissance internationale : elle est l’un des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et dispose à ce titre d’un droit de veto. Elle pèse également sur la scène internationale par son poids démographique, sa puissance militaire (elle dispose de l’arme nucléaire) et ses succès dans la conquête spatiale (le premier vol spatial habité date d’octobre 2OO3).

La participation des troupes chinoises aux opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU (Haïti, Timor oriental, Liban, Soudan, Libéria et République démocratique du Congo) assoit son rôle international. L’organisation des jeux olympiques en 2008 conforte son poids grandissant de troisième puissance mondiale (depuis 2007).

c. Un mode de développement original

De 1949 à la fin des années 70, le maoïsme, régime marxiste-léniniste dogmatique, a mené plusieurs fois la Chine au bord du désastre, notamment entre 1958 et 1961, période du « Grand bond en avant » qui est accompagnée d’une terrible famine.

A la fin des années 70, Deng Xiaoping engage son pays dans une politique d’ouverture au monde, de modernisation de l’économie et encourage l’initiative individuelle. A la fin des années 80, les entreprises privées, chinoises ou étrangères, sont invitées à jouer un rôle essentiel dans le développement économique. Et dans ce nouveau contexte, ce sont les classes moyennes et non prolétariennes qui constituent la priorité du régime.

Jiang Zemin puis Hu Jintao renforcent cette orientation nouvelle. Ainsi, c’est le parti communiste chinois, seul autorisé, qui a engagé le pays dans la voie du libéralisme économique.

2. La Chine dans la mondialisation

a. Une façade maritime dynamique

La bande côtière de la mer de Chine, de Shenyang à Guangzhou est la façade maritime la plus active du monde. Shanghai est devenu en 2005 le premier port du monde et six autres ports chinois figurent dans les dix premiers du monde pour un total de 1650 millions de tonnes en 2006. Ces ports disposent d’équipements ultramodernes notamment pour la gestion des conteneurs et les aménagements industrialo-portuaires sont particulièrement importants.

Cette façade concentre 6o % de la production industrielle, reçoit 85 % des investissements étrangers et assure 90 % des échanges extérieurs. Trois aires métropolitaines particulièrement importantes émergent de cet ensemble : Beijing-Tianjin, Shanghaï-Hangzhou et Guangzhou-Hong kong. Shanghai apparaît de plus en plus comme une ville-monde avec le quartier nouveau de Pudong, véritable centre décisionnel ou le port en eau profonde en construction sur les îles Yangshan reliées à la côte (à Guoyan) par un pont maritime de trente-deux kilomètres.

b. Un État attractif

La Chine est devenue en trente ans l’atelier du monde, ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs :

- la présence d’une main-d’œuvre nombreuse, qualifiée, travailleuse et peu coûteuse ;

- l’existence de ZES (Zones Economiques Spéciales) répandues surtout au sud du littoral mais qui s’étendent aujourd’hui vers l’intérieur, ces zones offrent une fiscalité particulièrement attractive dont ont cherché à profiter de nombreuses entreprises étrangères ;

- la présence d’un marché énorme intérieur : avec 1,3 milliard d’individus, il est le plus important de la planète.

La mainmise du parti communiste sur le fonctionnement de l’Etat et sur les orientations économiques garantit une grande stabilité dans les objectifs de développement et une totale paix sociale. Enfin la présence de la grande place bancaire et boursière que constitue Hong Kong place les entreprises implantées en Chine au cœur de la mondialisation financière.

c. La puissance des échanges

En 2001, la Chine est devenue membre de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Cette adhésion a multiplié presque par trois ses échanges avec le reste du monde. Ses principaux partenaires commerciaux sont les autres Etats d’Asie, les Etats-Unis et l’Union Européenne. Le volume total des exportations s’établit à 683 milliards de dollars et les importations à 597 milliards de dollars (chiffres 2005). La balance commerciale est donc excédentaire de 86 milliards de dollars.

Aux exportations on trouve toute la gamme des produits manufacturés, notamment de haute technologie mais aussi un volume important de contrefaçons. Aux importations des matières premières, des produits énergétiques, en particulier du pétrole et des produits alimentaires.

La Chine est aussi un récepteur privilégié d’IDE mais inversement les investissements chinois à l’étranger ont été multipliés par 10 entre 1990 et 2003. Les pays en voie de développement, en particulier d’Afrique sont la cible privilégiée des capitaux chinois.

3. Les inégalités régionales

a. La Chine maritime

C’est le cœur économique de la Chine. Le salaire horaire y est de 30 à 50 % supérieur aux autres régions et la croissance du PIB deux fois plus importante. Cette Chine maritime abrite près d’un tiers de la population chinoise, c’est là que se développe une bourgeoisie entreprenariale et une classe moyenne aisée avide de consommation et en quête d’occidentalisation : entreprises de restauration rapide et night clubs séduisent de plus en plus une jeunesse en rupture avec la culture traditionnelle.

Avide de voyages à l’étranger (20 millions de touristes sortants en 2004), ces classes moyennes représentent entre 130 et 200 millions d’individus.

Une classe moyenne en extension

b. Les régions intérieures peuplées

Shaanxi, Sichuan, Hunan et Yunnan représentent la Chine de l’intérieur, peuplée, largement agricole mais avec des pôles industriels en rapide développement (Chengdu et Chongqing) car la main-d’œuvre y est encore moins coûteuse que sur la façade maritime.

Wuhan, ancien gros centre sidérurgique a été choisi par le groupe français PSA pour y installer son usine, accompagné de ses équipementiers. C’est de cette Chine de l’intérieur que proviennent les migrants qui s’emploient sur les chantiers des grandes métropoles dans des conditions de travail, de salaires et de logement bien éloignées de l’idéal socialiste, soumis à la précarité et exploités.

La fracture sociale se creuse de jour en jour entre ceux qui profitent du miracle économique et les laissés-pour-compte. L’indice de Gini, qui mesure les écarts de revenus, s’établit à 0,47 ce qui fait de la Chine un pays particulièrement inégalitaire.

c. La Chine de l'Ouest

Elle cumule tous les handicaps et reste à l’écart du processus de développement. Le PIB par habitant y est quatre à cinq fois inférieur à celui de la façade littorale. Peu peuplée, la région autonome du Xingjiang constitue un réservoir d’espace et de matières premières, du pétrole principalement.

Mais peuplée à 50 % de peuples musulmans, Ouïgours, Kazakhs, Ouzbeks et animée de mouvements séparatistes elle fait l’objet de la part du pouvoir central d’une attention particulière.

Cette région accueille les camps de travaux forcés et depuis 1961, elle est le théâtre (LopNor), des quarante-six essais atomiques recensés. La pollution nucléaire y est massive, c’est un véritable désastre écologique.

Le Tibet est également une région autonome mais le gouvernement régional, auquel s’oppose le gouvernement tibétain exilé en Inde depuis 1959, est totalement inféodé à Beijing. Le gouvernement central considère cette région comme nécessaire à sa sécurité et met en avant les avantages dont bénéficie ce territoire : santé et éducation gratuites, désenclavement (depuis 2007, liaison ferroviaire en wagon pressurisés de Golmud, seconde ville du Qinghai, à Lhassa).

Manifestation à Paris en faveur de l’indépendance du Tibet

L'essentiel

En 2007, la Chine devient la troisième puissance mondiale. Elle assoit sa puissance économique sur une main-d’œuvre peu coûteuse et une production de masse de produits industriels et manufacturés en tous genres, acier, textiles, électroménager, produits de haute technologie, machines outils et véhicules. La plus grande partie de cette production est exportée et la balance commerciale est largement excédentaire.

Ses principaux partenaires commerciaux sont les autres pays d’Asie, les Etats-Unis et l’Union européenne. Ce développement économique associe dirigisme étatique et libéralisme. Pour autant, la Chine n’est pas une démocratie et les droits de l’homme n’y sont pas respectés.

Inscription à :

Articles (Atom)

-

CHAPITRE 2 - L'URBANISATION DU MONDE D - New-York, ville globale. Problématique : Pourquoi la ville de New-York peut-elle être con...

-

CHAPITRE 1 - GRANDS REPÈRES GÉOGRAPHIQUES A. SE REPÉRER SUR LA PLANÈTE La Terre est une planète, une grosse boule aplatie aux pô...

-

Thème 1 – Les mers et les océans : des espaces au cœur de la mondialisation Chapitre 1 - Les mers et les océans : des vecteurs essenti...