THÈME III - LA MÉDITERRANÉE AU MOYEN-ÂGE

But du thème - Montrer comment des civilisations entrent en contact, nouent des relations et connaissent des conflits dans un espace marqué par les monothéismes (juif, chrétien et musulman).

Berceau des cultures grecques et latine, la méditerranée devient au Moyen-Âge le point de contact entre de nouveaux ensembles de civilisation dominant le littoral méditerranéen : au Nord, centré sur l’Europe, la chrétienté romaine, au Nord-Est, la chrétienté orthodoxe, et au Sud et à l’Est, l’Islam, sunnite et chiite.

Contacts et les heurts entre Chrétienté et Islam marque la méditerranée médiévale. L’hétérogénéité religieuse et politique est forte entre Rome et Byzance et au sein du monde chrétien. Au sein du monde musulman, sunnite et chiite s’oppose et offre une lecture différente du Coran.

Néanmoins, la persistance de la circulation de biens n’est jamais interrompue. ENtre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, hommes et idées circulent.

I - LA FORMATION DE L’EUROPE FÉODALE

L’épopée franque

En 476, le jeune Romulus Augustule, abandonne le titre d’empereur romain au profit d’Odoacre, un officier de l’armée romaine d’origine barbare, issu d’un peuple du Nord de l’Europe ancien allié des Huns, Odoacre. C’est la fin de l’Empire Romain d’Occident.

Mais Odoacre ne stabilise pas son règne en tant que patrice, il meurt assassiné lors d’un banquet de réconciliation, assassiné par son ennemi qui l’avait invité : Théodoric le roi des Ostrogoths, en 493.

Les derniers souverains romains ont été incapables de maintenir l’unité de l’Europe. Et si Attila est battu par les légions d’Aetius aux champs catalauniques en 451 (il meurt en 453), sa défaite offre surtout le territoire de la Gaule aux Francs. Après la bataille des champs catalauniques, En paiement de ses loyaux services, Mérovée, roi des Francs saliens, est reconnu par Rome roi de la Gaule belgique. Gondioc, chef des Burgondes, dont le royaume outre-Rhin avait été ravagé par les Romains alliés des Huns, créé le royaume de Bourgogne. Il ne reste désormais plus qu'un seul patrice romain dans les trois Gaules, Syagrius, entouré de rois barbares (la Gaule aquitaine est devenu un royaume barbare wisigoth sous l’autorité de Théodoric puis de son fils Thorismond, fils de la reine pédauque).

Le royaume franc est jeune, les Francs ont franchi les limites de l’empire romain au IVe siècle après Jésus-Christ. Ils sont reconnu comme “fédérés” (ou ami de Rome en 342). Leur premier chef attesté historiquement est Clodion le chevelu, ou Cloïo. Né en 390 après Jésus-Christ, il dirige un petit royaume barbare dans l’actuelle région de Cambrai au début du Ve siècle.

Son fils Mérovée lui succède, il obtiendra la reconnaissance de son autorité de roi par Rome à la suite de la bataille des champs catalauniques.

Son fils Childéric (Hild’rick, “puissant au combat”) devient roi après sa mort en 457. Il résiste à l’expansionnisme wisigoth et empêche l’expansion d’Odoacre puis de Théodoric au Nord de la Loire.

Après avoir été exilé en Thuringe quelques temps, Childéric Ier est rétabli en 463 et en tant que gouverneur de la Belgique Seconde pour l’Empire, il prit part à différentes batailles pour le compte de l’armée romaine face aux Wisigoths à la bataille d’Orléans en 463 par exemple, mais aussi contre les Burgondes ou encore les Saxons à Angers en 469.

Après la mort de Childéric vers 481, Clovis Ier, en latin Chlodovechus (né vers 466 et mort à Paris le 27 novembre 511) devient roi des Francs saliens, puis roi de tous les Francs après avoir repoussé les goths puis vaincu Syagrius, le dernier patrice romain de Gaule.

Pour le chroniqueur Grégoire de Tours, l’anecdote du “vase de Soissons” prend place vers 486 alors que Clovis est déjà un roi puissant et qu’il vient de vaincre le romain Syagrius près de Soissons.

Après la bataille de Tolbiac, vers 496 (ou 506 selon les sources) Clovis est baptisé le jour du solstice d’hiver, le 25 décembre.

L’épisode du vase de Soissons illustré dans les Grandes chroniques de France, 14ème siècle

Une civilisation qui unit les cultures gallo-romaine, franque et germanique

En 1653 la tombe de Childéric est découverte fortuitement à Tournai lors de travaux liés à la construction d’un hospice. Le médecin Jean-Jacques Chifflet publia en 1655 les premiers résultats dans Résurrection du roi des Francs Childéric Ier. La tombe subit des pillages dès sa découverte. Louis XIV reçu en 1665 de l’empereur Léopold une partie importante des objets trouvés qu’il entreposa au Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale. En 1831, pratiquement tout est volé pour être fondu, faisant de l’ouvrage de Chifflet une référence inestimable.

Il est intéressant de noter que l’organisation de la tombe mélange les traditions franques, goths, romaines et germaniques.

Le roi est enterré en armes dans un tumulus de plus de 20 mètres de diamètres.

Il est armé (d’une lance, d’une spatha ou épée longue, d’une francisque et d’un scramasaxe). Des bijoux d’or goths sont disposés autour de lui donc les 300 abeilles d’or qui couvrent son manteau de soie rouge semblable à celui des empereurs romains.

Dans trois fosses proches de sa tombe, 21 chevaux sont enterrés. Sa monture préférée a été mise à mort en son honneur et jeté sur le sarcophage de bois qui contient le corps du roi.

Un scramasaxe

Une page illustrée de l’ouvrage de Jean-Jacques Chifflet

Les deux dernières abeilles d’or conservées du manteau de Childéric Ier

Anneau sigillaire au nom de Childéric Ier

Francisque mérovingienne

Bijoux francs retrouvés à Saint-Denis

Mérovingiens et Carolingiens : deux dynasties qui ouvrent le Moyen-Âge et modèlent l’espace de la monarchie française

Vers 507, Clovis installe sa capitale dans l’ancienne Lutèce (il meurt en 511), que l’on désigne déjà à partir du IVe siècle “civitas parisiorum” ou cité des Parisis (la tribu gauloise qui habite la régions). Le site de Paris est le meilleur point de passage du Nord au Sud du royaume des Francs, un royaume considérablement étendu depuis les victoires de 481. Par ailleurs la ville est riche de plusieurs milliers d’habitants (au moins 20 000) et facile à défendre depuis l’île de la Cité. Elle est riche, grâce à ses plaines fertiles et aux nombreux élevages d’animaux qui l’entourent.

L’état mérovingien apporte un peu une certaine stabilité et une unité nouvelle à une Gaule divisée et éprouvée par les grandes invasions.

Avec la loi salique, synthèse des lois romaines et du code d’honneur franc, Clovis fait adopter un code de justice écrit, stable qui promeut des mœurs moins violentes que la “faide” (de fehida, l’ennemi) barbare originel.

Clovis encourage la création d’églises et de monastères. De premiers grands défrichements ont lieu qui permettent d’augmenter les surfaces agricoles.

Mais à chaque mort de souverain, le royaume est divisé entre ses fils, ce qui provoque d’incessantes guerres de succession et de vengeance. Les faides continuent à propager la violence entre les héritiers. La faide la plus violente est la “faide royale” qui opposera Frédégonde, la femme de Chilpéric à sa belle-soeur Brunehaut à partir de 567. Le cycles de vengeances s’achève qu’en 613, lorsque Clotaire II, le fils de Frédégonde et Chilpéric fait arrêter, violer et battre à mort sa tante.

Chilpéric étranglant la reine Galswinthe, Grandes Chroniques de France, XIVe siècle

Chilpéric étranglant la reine Galswinthe, Grandes Chroniques de France, XIVe siècle

Le supplice de la reine Brunehaut, l’ennemi de Frédégonde, femme de Chilpéric

Le supplice de la reine Brunehaut, l’ennemi de Frédégonde, femme de Chilpéric

Le baptême de clovis, miniature en ivoire du IXe siècle

La division du royaume à la mort de Clovis en 511

À la mort de Thierry IV en 737, Charles Martel, le maire du palais est tellement influent qu'il règne seul jusqu'à sa mort en 741. Son fils, Pépin III le Bref, lui succède alors et même s'il prend au cours de la première partie de son règne le parti de conserver sur le trône, un Mérovingien, Childéric III, il n'hésitera pas à déposer celui-ci huit ans plus tard et à se faire élire roi à sa place. Commence alors la dynastie carolingienne.

Mis à part leurs premiers rois, comme Childéric (règne de 457 à 481) et Clovis (règne de 481 à 511), les Mérovingiens, perpétuellement en guerre les uns contre les autres, et débordés rapidement par le pouvoir des maires du palais leurs ministres seront surnommés “rois fainéants”. De fait, leurs querelles familles et les guerres les mettent en permanence en danger de mort : l’utilisation de sbires (du latin “birrus”, une “tunique à capuche” en usage chez des archers et agents de la police urbaine de la Rome tardive, ce vêtement, aidé d’un foulard leur permettait de cacher leur visage) et les poissons, et les guerres contre les souverains étrangers les contraignent à l’isolement. Vers la fin de la monarchie mérovingienne, les maires du palais n’hésitaient pas non plus à les éloigner de la cour (en finançant de grandes chasses, ou la venue de courtisanes) pour les éloigner des affaires du royaume et concentrer ainsi le pouvoir, au prétexte d’assurer leur sécurité.

Deux facteurs concourt alors à imposer le maire du palais Charles Martel comme homme fort du pays franc : sa richesse, et sa victoire contre l’armée omeyyade menée par Abd al-Rahman, le gouverneur et général arabe d'al-Andalus الأندلس à Poitiers en 732.

Charles Martel est riche, il est soutenu par les riches comtes d’Austrasie, la partie orientale du domaine franc.

Bon administrateur et bon général, il rétablit la domination franque sur l’Aquitaine et le Languedoc (il détruit les forteresses musulmanes d’Agde, de Béziers et Maguelone, mais ne parvient pas à récupérer Narbonne malgré une tentative en 737). L’armée qu’il mobilise pour arrêter l’avancée arabe ne lui permettra pas d’acquérir la Narbonnaise wisigothe mais elle l’impose à tous comme le premier souverain de l’Europe occidentale chrétienne. Par la suite, il réalisera d'importants gains externes à l’Est contre d'autres royaumes chrétiens, établissant le contrôle franc sur la Bavière, l'Alemannia et la Frise, et contraignant certaines des tribus saxonnes à offrir un tribut à partir de 738, avec l’appui du pape.

À sa mort, et selon l’usage franc, son domaine (il ne portera jamais le titre de roi) est divisé entre ses deux fils : Carloman obtient l'Austrasie, l'Alémanie et la Thuringe. Pépin dit le Bref règne sur la Neustrie, la Bourgogne et la Provence.

Pépin le bref poursuit l'œuvre de son père Charles : par la prise de Narbonne en 759 il chasse définitivement les arabe de Septimanie. Il reprend l'Aquitaine après une longue série de campagnes contre le duc d'Aquitaine Waïfre (Gaifier) de 761 à 768.

Après la déposition de son frère Carloman qui entre dans les ordres en 747, il cherche à unifier le royaume franc mais doit lutter contre le fils illégitime de Charles Martel, son demi-frère Griffon, duc de Bavière puis duc du Maine et allié des Bretons qui soutient contre lui le parti des Mérovingiens. Mais en novembre 751, Pépin dépose Childéric III le dernier roi mérovingien, avec le soutien du pape Zacharie. Griffon meurt peu après en 753, assassiné à Saint-Jean-de-Maurienne par des hommes de Pépin alors qu’il tente de rejoindre l’Italie pour reprendre la lutte contre son demi-frère, grâce à l’appui des Lombards d’Italie.

Griffon, le dernier rebelle à Pépin, n’a pas pu s’opposer au triomphe de Pépin le bref, premier roi des Carolingiens, soutenu officiellement par l’Église.

Son fils Charles, le futur Charlemagne, parachève alors son oeuvre.

Monnaie d’argent contemporaine de Charlemagne et présentant son profil

1. Quels éléments de cette monnaie rappellent les monnaies de la Rome impériale ?

2. De quelle idée (propagande) ce type de pièces se fait le support ?

3. Quelle filiation est établie ici ?

L’expansion franque en cartes (pages suivantes)

Le partage du royaume franc en 511 (mort de Clovis)

Document à analyser

« De plus, le souverain de cette immense monarchie est à la fois l'obligé et le protecteur de l'Église. Sa foi est aussi solide que son zèle pour la religion est ardent. Peut-on s'étonner dans de semblables conditions que l'idée se soit présentée de profiter d'un moment si favorable pour reconstituer l'Empire romain, mais un Empire romain dont le chef, couronné par le pape au nom de Dieu, ne devra son pouvoir qu'à l'Église, et n'existera que pour l'aider dans sa mission, un Empire qui, n'ayant pas d'origine laïque, ne devant rien aux hommes, ne formera pas à proprement parler un État, mais se confondra avec la communauté des fidèles dont il sera l'organisation temporelle, dirigée et inspirée par l'autorité spirituelle du successeur de saint Pierre ? Ainsi, la société chrétienne recevrait sa forme définitive. L'autorité du pape et de l'empereur, tout en restant distinctes l'une de l'autre, seront pourtant aussi étroitement associées que, dans le corps de l'homme, l'âme l'est à la chair. Le vœu de Saint Augustin serait accompli. La cité terrestre ne serait que la préparation de l'acheminement à la cité céleste. Il s'agit d'une conception grandiose mais uniquement ecclésiastique, dont Charles n'a jamais saisi exactement, semble-t-il, toute la portée et toutes les conséquences. »

La position d’Alcuin (théologien, directeur de l’école palatine d’Aix-la-Chapelle et conseiller de Charlemagne) sur le but de l’empire de Charlemagne, d’après Henri Pirenne, Histoire de l'Europe des Invasions au XVIe siècle, 1939.

1. Présentez le document (auteur, nature, date, sujet et intérêt).

2. Trouvez un titre au document.

3. Quel doit-être le but de l’empire carolingien pour Alcuin ?

4. Quels doivent être les moyens pour y parvenir ?

5. Cette conception était-elle partagée par Charlemagne lui-même ?

B - L’expansion franque en cartes

Le partage du royaume franc en 511 (mort de Clovis)

Cette carte montre l’état des possessions directes des fils de Clovis partagé en 511. Le royaume burgonde, la Bretagne, et les royaumes Saxons et Thuringiens ne sont pas intégrés. La Bretagne, possession quasi-indépendante, est signalée en hachures rouges.

Le partage du royaume en 551 (mort de Clotaire, fils de Clovis)

Le royaume de Charlemagne (début IXe siècle)

Carte synthétique de l’expansion franque du début du règne de Clovis en 481 à l’expansion maximale de l’empire de Charlemagne en 814

II - CHARLEMAGNE - UN EMPEREUR EUROPÉEN

Né vers 740, sans doute un 2 avril, Charlemagne est le fils de Pépin le bref et de Berthe “aus grans piés” et le petit-fils de Charles Martel.

Héritant de la moitié du royaume de Pépin le bref, Charles profite de la mort de son frère Carloman pour annexer son domaine en 771. Sa belle-soeur Gerberge (la “ravissante Gerberge” selon le pape Étienne III) qui a épousé Carloman en 768 fuit alors vers la Lombardie avec ses deux très jeunes enfants déshérités, Pépin et Syagrius âgés de moins de 3 ans. Les deux enfants seront finalement capturés à Vérone en 773. Ils ont sans doute alors condamnés à être “tonsurés” (à devenir moines) ou assassinés par des envoyés de Charlemagne. La reine Gerberge meurt elle dans des conditions méconnues.

Souverain guerrier, Charlemagne agrandit son royaume par la guerre. Guerre à l’Est, contre les Saxons païens entre 772-804, guerre contre les Lombards en Italie et les Arabes en al-Andalus (péninsule ibérique), resté célèbre pour l’épisode mythique de la mort de Roland (tué à Roncevaux par des Vascons le 15 août 778). Juste avant sa mort, Charlemagne règne sur la quasi totalité de l’Europe continentale. Le pape et les grands féodaux du royaume franc voit en lui un nouvel empereur romain. Le 25 décembre (comme Clovis) 800, victorieux au pays des Lombards, il est sacré à Rome “Empereur d’Occident”.

Souverain réformateur, il modifie le système féodal installé par son grand-père Charles Martel et destiné à fournir à la couronne une cavalerie lourde permanente. Ducs (environ 20 grands gouverneurs) et comtes (placés sous l’autorité des ducs environ 300 nobles), chargés d’entretenir sur leurs terres des contingents de cavalerie (le nouveau corps des “chevaliers” environ 40000 hommes) et d’infanterie, très bien entraînés sont mobilisables en permanences et réunis au champ de mai pour partir à la guerre.

Soucieux d’orthodoxie religieuse et de culture, Charlemagne instrumentalise la foi chrétienne pour justifier pillage, esclavage et massacres contre la païens de l’Est de l’Europe.

Ainsi il mène plusieurs guerres contre les Avars (en partie localisés alors vers l’actuelle Hongrie) à partir de 794.

Les Avars, peuples païens longtemps alliés de Byzance sont en proie à la guerre civile suite à l’assassinat de leur roi, le Grand Khagan. Charlemagne profite des vacances du pouvoir pour ravager le pays des Avars, razzier récoltes, captifs et captives et surtout l’or des Avars, un trésor religieux rassemblé dans une forteresse-temple circulaire, le “Ring”. On raconte qu’à la faveur de la prise du Ring Avar, vers 796, 15 chars lourds chargés d’or entrent à Aix-la-Chapelle au devant de l’empereur. En 772 il fait couper l'Irminsul, le “pilier du monde” vénéré par les Saxons, le sanctuaire est ravagé, les prêtres massacrés et le trésor pillé.

Reliques du trésor du Ring Avar conservées à Vienne

Le moine Rodolf de Fulda, contemporain de Charlemagne et hagiographe du souverain, décrit ainsi l’Irminsul au IXe siècle:

« Il y avait aussi un tronc d'arbre d'une taille peu commune, dressé verticalement, que les Saxons, vénéraient en plein air, et qu'ils appelaient dans leur langue « Irminsul », qu'on peut rendre en latin par « le pilier du monde », comme s'il soutenait toutes choses. »

Riche de ses pillages, Charlemagne veut rivaliser avec les empereurs romains. Il crée des monastères aux riches bibliothèques (il développe dans les abbayes les “scriptorium” où des moines copistes copient décrets et traités, lui même soigne son écriture), construit basiliques et églises (inspirées par l’art lombards et byzantin), rénove des routes, crée une nouvelle capitale: Aix-la-Chapelle où il fait construire un large palais. L’administration est très développée. Sur le modèle romain il envoie dans les comtés des missi dominici pour surveiller les nobles et leurs domaines. Il est entouré de conseillers cultivés, comme le clerc Alcuin. Pour toute ces raisons, on parle d’une véritable « renaissance carolingienne ».

Reconstitution du palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle

Faites la liste des bâtiments visibles.

Classez-les selon leur destinations (par exemple: militaire, politique, religieuse, hygiénique, savante ou autres).

Dans quelle mesure ce complexe impérial est-il proche du complexe impérial palatin des empereurs romains, mais aussi, différent?

Charlemagne meurt en 814.

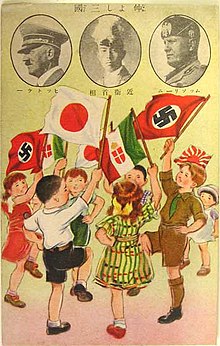

Même si son œuvre politique immédiate, l'Empire d’Occident, ne lui survit pas quarante ans puisque l'Empire d’Occident est finalement définitivement partagé en 843 entre trois de ses petits-fils (Charles le chauve, Lothaire et Louis le germanique) lors du traité de Verdun, son règne marque l’Histoire et deviendra un modèle pour l’ensemble des conquérants d’Europe (Otton, le premier empereur du Saint Empire Romain Germanique couronné en 962, Charles Quint (1500-1558), Napoléon (1769-1815) et même, Adolf Hitler (1889-1945)).

L’Histoire européenne est comme hantée par le souvenir de Charlemagne.

Chevaliers carolingiens (enluminure tirée du Psautier d'or de Saint-Gall, IXe siècle)

La basilique de Ravenne, construite au VIe siècle, est un modèle pour l’architecture carolingienne.

Le choeur de la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle

Un symbole des échanges entre Orient et Occident : Abul-Abbas l’éléphant blanc offert à Charlemagne en 802 par le calife abbasside Hâroun ar-Rachîd.

La fin des carolingiens.

Après le partage de Verdun, l'Occident est la cible de nouvelles invasions :

Au sud, les Sarrasins, musulmans venus d'Afrique du Nord, multiplient les raids sur les côtes méditerranéennes.

À l’Ouest les Normands ou Vikings, venant de Scandinavie, débarquent sur les rives de la mer du Nord et remontent les fleuves sur leurs bateaux légers (ils pillent villes et abbayes). En 845, Paris est attaqué par les Vikings, Charles le Chauve paie un premier tribut pour qu’ils évacuent la vallée de la Seine.

En Europe de l’Est des Hongrois, venus de l'Est, razzient les villes et les campagnes à partir de l’an 900. Ils pénètrent en Francie orientale et dans le Nord de Italie.

Les raids des pirates vikings et sarrasins tiennent à leur extrême rapidité. Les vikings se déplacent rapidement à bord de leurs drakkars.

À partir du Xe siècle la résistance s’organise. Les populations financent la construction de forteresses, de ponts fortifiés. Dans la vallée de la Dordogne ou de la Vézère, en Aquitaine, de véritables villes troglodytes sont construites : comme la Roque Saint-Christophe ou le refuge de la Madeleine.

Les Normands demandent également le versement de tributs en argent plutôt que de se lancer dans des campagnes difficiles. Certains se convertissent même au christianisme et s’installent durablement sur les côtés. Ainsi, en 911, le duché de Normandie est créé au bénéfice du jarl Rollon, chef viking sans doute norvégien, lors de la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte (conclu entre Rollon et le roi des Francs Charles III).

Après l'an mil, les incursions se raréfient. Mais même moins fréquentent elles révèlent l'incapacité des souverains français à défendre leurs domaines et leurs populations qui se rassemblent alors autour de grands féodaux ou de clercs comme les évêques.

Le traité de Verdun a marqué la division définitive de l'empire carolingien. En 877, la Lotharingie disparaît, partagée entre la Francie occidentale et la Francie orientale.

En Francie occidentale, le 21 mai 987, le fils de Lothaire de France, Louis V meurt d'une chute de cheval lors d'une partie de chasse sur les terres d’Hugues Capet dans la forêt d'Halatte près de Senlis dans l’Oise. N’ayant pas d’héritier, l’assemblée des comtes et ducs de Francie Occidentale choisit un nouveau roi, ils élisent alors Hugues Capet, comte et cousin éloigné du roi, fils aîné d'Hugues le grand (autre surnom “le blanc”). Le nouveau roi est sacré en la cathédrale de Noyon par Adalbéron de Reims, soutien d’Otton II et évêque ennemi de Louis V.

Louis V est donc le dernier roi de la lignée des Carolingiens.

Les Capétiens succèdent aux Carolingiens ce qui n'a pas de grandes conséquences. Les deux rois sont morts subitement, possiblement assassinés.

Plus que jamais, la réalité du pouvoir appartient aux comtes et aux ducs, les grands féodaux du royaume.

En Francie orientale, c’est la famille des ducs de Saxe qui impose son autorité. Comme Charlemagne, Otton Ier s'appuie sur un cercle de religieux pour gouverner son état. Après sa victoire décisive sur les Hongrois en 955, il est le souverain le plus puissant d'Occident. Couronné empereur par le pape, en 962 il revendique l’héritage de Charlemagne. Il jette les bases du Saint Empire romain germanique dont le nom sera modifié au cours des siècles, de simplement Empire en 962, il devient Empire romain au XIe siècle, Saint Empire romain après 1254 et enfin Saint Empire romain germanique du XVIIe siècle aux conquêtes napoléoniennes.

CHAPITRE III - EUROPE ET ÉCHANGES AU MOYEN-ÂGE

A - Le fragile Empire byzantin

La partie Est (orientale) de l'Empire romain traverse la période des invasions barbares. Depuis sa capitale, Constantinople, le basileus, l’empereur byzantin, domine un espace impérial étendu et demeure une puissance de premier plan.

Cependant, à partir du VIIe siècle l’Empire byzantin se rétracte.

L’Empire byzantin sous Justinien (vers 550).

En 634, sous les successeurs de Mahomet, les califes rachidun Abu Bakr et Omar ibn al-Khattâb, la Palestine et le Cham (la Syrie) sont conquis. Puis les Byzantins quittent l’Égypte, conquise par les Omeyyades de Damas (musulmans sunnites) en 639.

Ses territoires espagnols et maghrébins sont perdus peu après au profit des califats musulmans (Omeyyades puis Abbassides).

En 1071 les Turcs seldjoukides font irruption dans le Levant après la bataille de Manzikert où elles triomphent des armées byzantines. Cette défaite sans appel marque le déclin profond des byzantin.

Byzance vers l’an mil

Quels édifices rappellent la ville de Rome?

Christ Pantocrator, mosaïque du 13ème siècle, basilique Sainte-Sophie, Constantinople (photographie prise en 2010)

Présentez ce document.

Que tient le personnage (Jésus-Christ) dans les mains? Pour quelle raison? Quel est le message de cette mosaïque?

B - Le monde musulman

Au Sud et à l'Est de la Méditerranée, c'est la civilisation islamique qui domine et cela de l'Atlantique (avec l'Espagne almoravide) jusqu'au sous-continent indien. La religion, l'Islam et la langue

arabe base de la culture et du droit musulman forme le socle de la la civilisation islamique.

L'islam est une religion monothéiste et l'une des religions religion du Livre (c'est-à-dire basée sur la Bible, complétée et corrigée dans ses enseignements par le Coran, rédigé par Muhammad / Mahomet à partir des environs de l'an 610 après Jésus-Christ, soit avant la date de l'Hégire, le départ de Mahomet pour l'oasis de Médine, Yathrib, depuis la Mecque). Le Coran est le livre sacré des Musulmans, il rassemble les enseignements de

Mahomet transmis selon le dogme musulman par l'ange Gabriel jusqu'au décès de Mahomet. Le Coran est un véritable code précisant les comportements à adopter en société ainsi que l'ordre de celle-ci.

Le credo musulman est assez proche de celui des Juifs et des Chrétiens. Les musulmans croient en un dieu unique, Allah, maître et créateur de l'univers. Chaque jour, le musulman doit respecter les piliers de l'Islam : réaliser cinq prières, réciter la

profession de foi musulmane (« il n'y a de Dieu de Dieu (Allah), et

Mahomet / Muhammad est son prophète »), le jeûne du mois de ramadan, et enfin le pèlerinage

à La Mecque (hadj) et l'aumône régulière aux plus déshérités. La consommation de la viande de porc, et l'ivresse, sont bannis aux musulmans.

Un prêche de Mahomet, selon une illustration perse.

Bibliothèque nationale de France

Muhammad reçoit la révélation de l’ange Gabriel. Compendium des

Histoires (Jâmi‘ al-tawârikh) de Rashîd al-dîn, manuscrit illustré

produit à Tabriz au début du XIVe siècle.

Pouvoir politique et religion sont liés : le calife

est le chef religieux, politique et militaire ;

considéré comme un représentant d'Allah, il

est le guide de la communauté musulmane, mais dans le sunnisme, il n'y a ni clergé ni

hiérarchie religieuse imposée.

L’Europe au Moyen-Âge

Après l'an mil, période qui l’historiographie nomme le Moyen Âge central, la population européenne augmente fortement grâce à des innovations techniques agricoles favorisant les rendements. Les socs de charrues sont perfectionnés, le chariot directionnel est inventé, on remplace les moulins à bras ou à traction animal par des moulins à eau, plus puissants. Avec l’assolement triennal, toutes ces innovations permettent un accroissement des rendements agricoles.

La société s’organise durablement selon l’ordre féodal. Le royaume de France est divisé en duchés, comtés et marquisats, eux-mêmes divisés baronnies et seigneuries. Chaque seigneur, dans son fief, est le vassal d’un suzerain, auquel il doit soutien et obéissance.

Les paysans, libres ou serviles (les serfs) cultivent la terre pour le compte des nobles, en charge de la défense du territoire et de la justice rurale.

La petite noblesse, constituée de chevaliers et sert chaque année dans l'armée de leur suzerain en échange du droit de concentrer les revenu de leur fiefs.

Château de Beynac, XIIIe siècle

Plus le roi verra son pouvoir augmenter, plus les droits des seigneurs sur leurs fiefs iront en s’amenuisant. Cette concentration des pouvoirs dans la main du roi sera la marque de la formation de l’état moderne à partir du XVe siècle (ainsi Machiavel dans Le Prince, utilise l’expression “lo stato”, l’état, pour nommer l’état : l’unité du souverain et de son peuple) parallèlement le nom de « politique » est employé depuis le xve siècle, pour désigner les affaires de gestion des domaines royaux et princiers par analogie au mot grec “polis” (la cité). La naissance de l’État moderne marque la fin du Moyen-Âge.

Le Moyen-Âge européen est marqué par les croisades, expéditions militaires lancées pour la première fois à partir de 1096.