I - La montée du fascisme et l'émergence du totalitarisme en Europe

Les espoirs de paix en Europe sont rapidement déçus après la signature de l'armistice entre les Alliés (ou Triple Entente) et l'ex Triple Alliance (ou Triplice) le 11 novembre 1918. Si les grands empires centraux sont bien démantelés suite à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919 et des traités connexes concernant le sort de l'Empire ottoman et de l'Autriche-Hongrie, la guerre continue en Europe sous une forme larvée.

En Allemagne, des groupes paramilitaires, les "corps francs" se battent à l'Est pour garantir la frontière du Reich contre une possible expansion polonaise.

En Russie, la Révolution russe d'octobre 1917 débouche sur une guerre civile qui se poursuit jusqu'en 1921, date à laquelle l'Armée rouge (l'armée mise en place par le régime bolcheviks) triomphe des armées "blanches" (troupes fidèles au régime impérial du tsar). Le tsar a été exécuté dans l'Oural avec toute la famille impériale (le couple impérial et ses 5 enfants) le 17 juillet 1918, à 50 ans. La France et l'Angleterre, qui avaient pris le parti de lutter contre les Bolcheviks à partir de 1917 évacuent leurs dernières troupes en 1920.

En Allemagne le ressentiment est très fort. L'armée allemande est rentrée en Allemagne avec armes et bagages en 1918, le sol allemand n'a pas été marqué par le conflit et les régiments d'infanterie sont mobilisés pour lutter contre les insurrections communistes et socialistes comme celle menée par les Spartakistes à Berlin en janvier 1919. La fin de l'insurrection, le 15 janvier 1919, est marquée par l'assassinat par le lieutenant de cavalerie Vogel de la révolutionnaire et militante féministe Rosa Luxemburg. Son compagnon Karl Liebknecht est également assassiné.

En Allemagne comme en Italie, la violence politique devient la norme. Intimidations et assassinats politiques se multiplient.

Un exemple encore, de cette violence, en Allemagne, le 24 juin 1922 le ministre des affaires étrangères Wather Rathenau est assassiné dans sa voiture par des membres de l'organisation Consul.

Étude de documents Walter Rathenau

Doc 1. portrait de Walter Rathenau vers 1922

Document 2. Stefan Zweig écrit sur Walter Rathenau en 1942: « Ses paroles coulaient comme s'il avait lu un texte écrit sur une feuille invisible et il donnait cependant à chacune de ses phrases une forme si accomplie et si claire que sa conversation, sténographiée, aurait constitué un exposé parfaitement propre à être imprimé tel quel. […] Il y avait dans sa pensée je ne sais quoi de transparent comme le verre et par là même d'insubstantiel. J'ai rarement éprouvé plus fortement que chez lui la tragédie de l'homme juif qui, avec toutes les apparences de la supériorité, est plein de trouble et d'incertitude. […] Toute son existence n'était qu'un seul conflit de contradictions toujours nouvelles. Il avait hérité de son père toute la puissance imaginable, et cependant il ne voulait pas être son héritier, il était commerçant et voulait se sentir artiste, il possédait des millions et jouait avec des idées socialistes, il était très juif d'esprit et lorgnait du côté du Christ. »

Document 3. Un journal berlinois s'étonne de l'attitude des ouvriers berlinois face à la nouvelle de son assassinat par le groupe secret paramilitaire Consul en 1922:

« Le directeur d'une des plus grandes entreprises du monde avait été tué et des ouvriers communistes venaient pleurer sur sa tombe et maudire ses meurtriers. »

Document 4: Hellmut von Gerlach, un journaliste pacifiste ami de Walther Rathenau parle de lui:

« Bien que juif il a soutenu la campagne de guerre totale pendant la guerre 1914-1918. Grâce à lui et à sa politique l'armée allemande est sauvée et peu entraîner ses hommes en Russie suite à la signature des accords de Rapallo. Il est la réfutation vivante de la théorie antisémite qui veut que le judaïsme soit nocif pour l'Allemagne. »

1.Présentez les documents.

2.Brossez le caractère de Walter Rathenau. De quel genre d'homme s'agissait-il?

3.Comment a-t-il aidé à la reconstruction de l'armée allemande après l'armistice de 1918?

4.Pourquoi son assassinat en 1922 est-il injuste en plus d'être criminel?

5.Finalement, pour quelle raison a-t-il été assassiné?

III. 1922-1939 : Une Europe fasciste?

Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des pays d'Europe bascule dans l'autoritarisme, voire le totalitarisme. Ainsi en 1920, l'amiral Horthy, un militaire nationaliste, prend le pouvoir en Hongrie. Ou encore en 1926, en Pologne le Maréchal Pilsudski devient l'homme fort d'un régime autoritaire. Il gouverne sans partage. En Espagne, la guerre civile (1936-1939) amène au pouvoir le général Franco, qui gouverne au nom du roi d'Espagne quasi sans partage. Les démocraties sont jusqu'en 1945 minoritaires.

Mais qu'est-ce qu'un régime totalitaire?

“Führer wir folgen dir. Alle sagen ja!”

“Guide nous te suivons! Tout le monde dit oui!” affiche du début des années 1930.

1) Présentez le document.

2) Par quels moyens cette affiche met-elle en avant une dimension de fidélité quasi féodale au régime et même, au personnage d'Hitler?

3) En quoi ce phénomène est-il inquiétant pour la suite démocratie (la République de Weimar) en Allemagne?

“En avant, pour la victoire du communisme!”

1) Présentez le document.

2) Quel personnage est mis en avant ici et comment?

3) Peut-on rapprocher cette affiche de l'affiche précédente? Pourquoi?

Définition:

Un régime totalitaire est un régime politique basé sur le contrôle le plus complet possible et l’encadrement le plus strict possible de ses citoyens. Les régimes totalitaires sont caractérisés par l’affirmation d’un parti unique, qui n'admet aucune opposition, et dont l'État (dont l’expression est de plus en plus totale dans la société) tend à confisquer la totalité des activités publiques et privées de la société.

Enfin, l’ambition de l’état totalitaire est de tendre à contrôler l’ensemble des champs sociaux (économie, culture, organisation de la société) jusque dans la sphère privée (famille, religion). Pour y parvenir, les régimes totalitaires tendent à supprimer toute expression qui leur est opposée, ou étrangère.

D’où vient l’expression régime totalitaire? Quand apparaît-elle?

L’expression s’impose après la Seconde Guerre Mondiale lorsque la philosophe Hannah Arendt publie Les Origines du totalitarisme, en 1951 (The Origins of Totalitarianism). Le but du mot “totalitarisme” est de mettre en évidence combien les régimes totalitaires n’ont pas seulement comme objectif de s’exprimer et de contrôler la sphère publique politique comme sociale mais aussi la sphère privée (familiale et intime). Pour Hannah Arendt, les états totalitaires ont à cœur de quadriller progressivement toute la société et tout le territoire, en imposant à tous les citoyens, jeunes comme âgés, l'adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle tout individu est considéré comme ennemi de l’état et du peuple.

Hannah Arendt exilée à Paris en 1933 (tourmentée, cigarette en main)

Hannah Arendt exilée à Paris en 1933 (tourmentée, cigarette en main)

Hannah Arendt (à la cool, couchée sur sa moquette) en 1944, émigrée aux États-Unis.

Hannah Arendt (à la cool, couchée sur sa moquette) en 1944, émigrée aux États-Unis.

Hannah Arendt à la fin des années 1960. (FUMER C'EST MAL mais c'est pour le style)

Deux régimes constituent pour Hannah Arendt les régimes totalitaires les plus absolus : L’URSS de Staline et l’Allemagne nazi.

Quels sont pour Hannah Arendt les processus ou facteurs d’installation du totalitarisme?

Hannah Arendt appuie sa théorie sur plusieurs concept :

La dynamique : le régime totalitaire tend à circonscrire la société et à se construire progressivement par des actions et des mobilisations plurielles (journées à thèmes dans l’Allemagne nazi comme la journée de la famille aryenne ou “front du travail”, meetings de Nuremberg, en URSS les différentes campagnes de mobilisation de la jeunesse, les grands défilés).

La dictature d’un parti unique (parti communiste en URSS et parti nazi en Allemagne).

La désignation et la lutte contre un ennemi (réel ou supposé) : juifs en Allemagne et “koulaks” (riches fermiers), capitalistes et anti-communistes en URSS.

Les purges. Polices politiques (“Gestapo” “Geheime Staatspolizei” en Allemagne et NKVD “Naródnyy Komissariát Vnútrennikh Del” en URSS) sont chargées de traquer et d'éliminer les ennemis réels ou supposés de l’état totalitaire.

Le rêve d’un pays ou d’un monde remodelé par l’idéologie : “victoire mondiale du communisme et dictature du prolétariat” pour l’URSS et “Reich millénaire épuré” pour la doctrine nazie.

L’omniprésence de la bureaucratie. Les représentants élus ne sont plus au centre de la vie politique. Les administrations publiques, entièrement et directement dépendante du chef suprême enflent, deviennent redondantes, et constituent petit à petit le coeur de l'administration du régime (SA puis SS en Allemagne, NKVD, KGB et komsomols en URSS).

La politique de la peur. La population est invitée à dénoncer les opposants, supposés ou réels dont la traque et les jugements sont mis en scène. Opposants ou suspects sont regroupés dans des camps (“goulags” “Glavnoe Upravlenie Lagerei” en URSS, camps de concentration et d’extermination en Allemagne nazie).

Quelles chronologies pour l’installation des totalitarismes européens?

A - En Italie.

Au sortir de la Première Guerre mondiale le traité de Versailles n'a pas donné satisfaction à l'État italien. Si l'Italie a obtient le Sud-Tyrol ainsi qu'une partie de l'Istrie, Fiume et l'Albanie promises à l’entrée en guerre ne lui sont pas données. La guerre a épuisé l’économie italienne. La lire (monnaie italienne) a dévissé et le coût de la vie a été multiplié par quatre. La révolte agraire gronde.

Prémices du fascisme en septembre 1919. En septembre 1919 le poète Gabriele d'Annunzio encourage les régiments italiens voisins de Fiume (aujourd'hui Rijeka, en Croatie) à envahir la ville pour provoquer son rattachement à l’Italie. Fiume est occupé par des troupes italiennes, françaises, britanniques et américaines depuis l’armistice de novembre 1918. La ville de Fiume est à l'époque majoritairement italophone, mais ses faubourgs et son arrière-pays sont peuplés de slovènes et de croates. Les grandes puissances refusent cette quasi-annexion, les États-Unis, par leur président Woodrow Wilson (l’homme des “14 points”) rejette les demandes d'annexion du gouvernement italien, représenté par le président du Conseil Vittorio Emanuele Orlando un statut de ville libre est proposé mais le poète Gabriele d'Annunzio encourage le premier ministre Orlando, en installant un gouvernement révolutionnaire pro-rattachement. Les fascistes sympathisent immédiatement avec les “arditis” de d’Annunzio mais leur intervention échoue car la pression internationale entraîne l'intervention de l'armée régulière italienne en Noël 1920 (c’est le Noël sanglant qui s’achèvent par la morts de 54 morts, dont 22 rebelles).

Cette action sera un exemple pour le mouvement fasciste qui ont soutenu d’Annunzio et reprendront la “chemise noire” de l'uniforme des “arditis” de Gabriele d’Annunzio.

Parallèlement le mouvement fasciste se fédère. En mars 1919 deux réunions populaires consacre la création de phalanges les “Faisceaux de combats”, d’abord “faisceaux de combat milanais”, qui deviennent fin mars les “faisceaux de combat italiens”. Le programme fasciste naissant se propose comme : nationaliste, réactionnaire, pro-ordre mais aussi économiquement interventionniste. Benito Mussolini est alors influencé par Michele Bianchi, ancien socialiste proches d’anarchistes et favorable à l’interventionnisme économique.

En 1920 le mouvement fasciste s’affirme clairement et définitivement comme “pro-ordre”, les chemises noires (membres actifs et armés du parti fasciste) regroupées en “squadre d'azione” (“escouades d’action”) mettent à sac le journal socialiste Avanti! (avec lequel Michele Bianchi avait collaboré). Dans les campagnes les chemises noires aident à l’écrasement des révoltes agraires dans la plain du Pô (en Émilie-Romagne). De grands industriels et propriétaires financent alors les “squadre” qui participent à mater l'agitation socialiste.

Plusieurs lois sont favorables aux chemises noires. On peut citer la « circulaire Bonomi », qui garantit les 4/5 de leur solde aux 50 000 officiers démobilisés qui souhaiteraient rejoindre les faisceaux.

Le gouvernement soutient les fascistes. Quand les villes de Ravenne et Bologne élisent des maires de gauche les squadristes s’opposent aux nominations, les “gardes rouges” socialistes prennent aussi les armes et des émeutes éclatent. Le 21 novembre 1920 elles font 11 morts à Bologne en Émilie et en Romagne (plaine du Pô).

En 1921 et 1922 les violences continuent. Si les fascistes entre au parlement italien les socialistes deviennent puissants. Un équivalent au “chemises noires” voit le jour à gauche, les “arditi del popolo”. Ces milices antifascistes règnent à Bologne et dans les quartiers populaires d’Italie du Nord. En réponse, le gouvernement appuie l’abandon des poursuites judiciaires contre les fascistes. Mais Benito Mussolini, simple parlementaire ne peut appliquer son programme politique, les députés fascistes sont minoritaires aux élections de 1921, s’ils sont inclus à l’alliance au pouvoir ils ne dominent pas le gouvernement.

En réaction à la création d’un gouvernement d’alliance à droite. La grève générale est promulguée par les organisations ouvrières. Les fascistes aident à briser la grève partout en Italie sauf à Parme plusieurs dizaines de squadristes sont tués. Prenant prétexte de l’insurrection à Parme, les fascistes décident de marcher sur Rome.

L’armée est assez puissante pour écraser les marcheurs et Benito Mussolini craignant le bain de sang reste calfeutré à Milan, prêt à fuir en Suisse.

Pourtant, Victor-Emmanuel II refuse d’utiliser la violence et reçoit les marcheurs. Le 30 octobre 1922, le roi charge Benito Mussolini de former le nouveau gouvernement. Le chef du fascisme Benito Mussolini quitte Milan pour Rome, pour devenir Premier ministre à Rome.

Des marcheurs à Rome en 1922.

Benito Mussolini vers 1920 avec l’état-major squadriste.

Par les chemins noirs, une bande-dessinée de David B. dont l’action se déroule dans Fiume insurgée.

Un régime politique autoritaire est un régime politique qui par divers moyens (comme la propagande, l’encadrement de la population, et la répression des opposants) cherche la soumission et l'obéissance de la société. Mais sans intervenir dans les champs privés et sans atteindre les degrés d’encadrement et de répression du totalitarisme.

Comme éléments de l’autoritarisme fasciste on peut citer les lois fascistissimes de 1926 qui rendent illégale toute opposition : les autres partis politiques sont interdits, leurs députés sont déchus, la presse est censurée, une police secrète, l’OVRA (Organisation de vigilance et répression de l'antifascisme), est instaurée.

Mais l’Italie fasciste n’atteindra jamais le degré de répression visible en Allemagne ou en URSS.

Et par exemple, si l’Italie fasciste est antisémite, elle ne met en place de déportation que dans le Nord occupée par les troupes allemandes et à partir de 1943 seulement.

B - L’ascension hitlérienne en Allemagne.

Si l’armée allemande est bien vaincue en France et qu’un armistice est signé le 11 novembre 1918, l’armée allemande reste puissante. Elle n’est pas désarmée au front et les soldats allemands qui reviennent au pays à partir de 1918 ont encore les armes à la main et on assiste à la même “brutalisation” de la société qu’en Italie.

C’est un pays en révolution qui les accueille. Le 9 novembre 1918, la République de Weimar a été proclamée et la révolution communiste gronde. Le 23 novembre 1918, puis du 5 janvier au 12 janvier 1919, lors la révolution spartakiste qui secoue Berlin avec à sa tête, en autres, les leaders socialistes Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, le chancelier Friedrich Ebert social-démocrate (qui dirige le Conseil des commissaires du peuple, le gouvernement né de la Révolution allemande de novembre 1918 qui avait abouti à la proclamation de la république) n’hésite pas à faire appel à l’armée pour mater la révolte. Par ailleurs, socialistes, anarchistes et communistes sont divisés. Si Karl Liebknecht est favorable à une révolution violente, l’autre dirigeant de la ligue spartakiste, Rosa Luxembourg souhaite encore négocier avec le chancelier Ebert.

Face à la Révolution naissante, Friedrich Ebert n’hésite pas à faire appel à l’armée et aux corps francs (des unités militaires autonomes, irrégulières) pour écraser le mouvement révolutionnaire. L’armée devient ainsi, dès 1919, l’arbitre du pouvoir, elle qui sort d’une guerre de 4 ans.

Une voiture blindée et ses occupants membres des corps-francs dans une rue de la capitale allemande, Berlin, en 1919.

L’Allemagne est appauvrie, le déficit public est colossal après la guerre et le déficit budgétaire atteint 6,5 milliards de dollars.

Mais la République est instable et n’a pas le soutien des forces de l’ordre et de l’armée. Ainsi plusieurs coups de force d’extrême-droite déstabilisent le pouvoir allemand : on peut citer le putsch de Wolfgang Kapp en 1920, l’assassinat le 24 juin 1922 du ministre des Affaires étrangères Walter Rathenau par l'Organisation Consul, un groupe terroriste d'extrême droite opposé à sa volonté de rapprochement avec les Alliés. La pression d’extrême-droite est constante, une armée clandestine, la « Reichswehr noire », qui va rassembler plus de 20 000 hommes, tente un putsch octobre 1923 qui échoue, maté de justesse par l’armée régulière. Enfin, le mois suivant a lieu une nouvelle tentative contre la république à Munich en Bavière : le putsch de la brasserie Bürgerbräukeller (“La cave à bières du citoyen”) fomenté par Adolf Hitler dirigeant du NSDAP (parti nazi) fondé en 1919. Malgré l'échec du putsch, l’emprisonnement d’Hitler et l’interdiction temporaire de son parti, le NSDAP fondé en 1920 deviendra au cours des années 1920 l'une des principales forces politiques de la République de Weimar, avant d’amener sa fin.

Hitler en “lederhose” (culotte de peau) vers 1926 (c'est cocace)

Hitler en short en 1927 (cocasse encore #naziromantic)

Après la crise économique liée à l’hyperinflation en 1923 l’économie l’Allemagne se redresse, mais une nouvelle crise économique frappe le pays en 1929. La crise allemande a largement pour cause le retrait des capitaux étrangers et en premier lieu américain du pays après le début de la crise de 1929 (la bourse américaine “dévisse” le 24 octobre 1929, c’est le “jeudi noir”, dès les jours suivants les grandes banques américaines commencent à rappatrier leurs capitaux).

En Allemagne, le taux de chômage atteint en 1932 plus de 25 % de la population active du pays. Comme en France, le gouvernement allemand du chancelier Brüning choisit une politique de déflation : les loyers sont réglementés à la baisse, les salaires sont baissés, les dépenses publiques diminuées de 25 %, les salaires des fonctionnaires de 10 %, l’allocation chômage est baissée de 14 %, les impôts sont augmentés de 15 %, de nouvelles taxes sur le tabac, le sucre ou encore la bière sont votées, ce qui mécontente au final l’ensemble de la population et aggrave la récession. Et si l’Angleterre et la France peuvent compter sur leurs empires coloniaux pour garantir un minimum d’exportation à leurs économies métropolitaines ce n’est pas le cas de l’Allemagne qui ne peut bénéficier de cette politique dite de “préférence impériale” son empire colonial ayant été liquidé en 1918 par les puissances alliées victorieuses. La colère populaire gronde en Allemagne. Alors que le président Paul Von Hindenburg gouverne de plus en plus par décrets et se refuse à appliquer la constitution de la République de Weimar le pays s’enfonce dans la crise. C’est le moment où les grandes familles industrielles allemandes décident de soutenir Hitler pour en finir avec les gouvernements conservateurs nommés par Hindenburg et incapables d’apporter des réponses aux problèmes économiques du pays.

En effet Hitler a effectué un an de prison après le putsch manqué de la “brasserie” (qu’il qualifiera lui-même “d’année d’études payée par la République”) au cours duquel il a mis en ordre son idéologie raciste, antisémite, nationaliste et autoritaire et repensé l’organisation du NSDAP dans son ouvrage “Mein Kampf” (“Mon Combat”). C’est le virage réactionnaire et autoritaire du parti nazi, qui le voit rompre avec ses objectifs socialistes (pourtant encore présents dans le nom du parti).

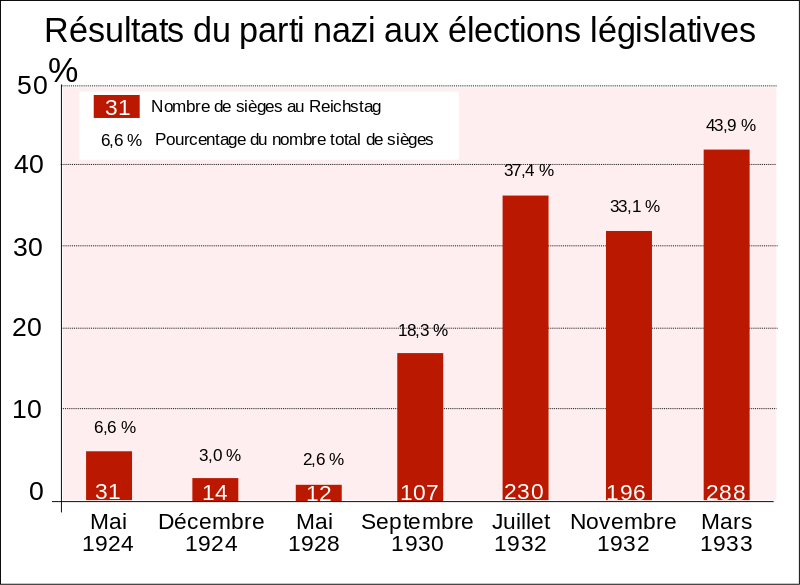

Par exemple, en 1929, il prend position en faveur de l’indemnisation des anciens princes allemands et pour le respect de l’ordre et des traditions rurales. Ce virage conservateur du NSDAP est remarqué et même appuyé par de riches financiers et industriels allemands qui le soutiennent désormais et le financent comme les familles Krupp ou Thyssen, qui souhaitent soutenir un homme proche du peuple, susceptible d’être élu, mais antiinternationaliste et anticommuniste et qui ne menacera pas la propriété privée. Ainsi, si Hitler ne représente que 2% des voix aux élections de 1928 le parti nazi obtient 18,3% des votes aux élections de 1930 puis 37,4% aux élections de 1932, puis “seulement” 33,1% aux élections de novembre 1932.

Et c’est malgré ces résultats en baisse qu’Hitler, après un mois de tractation, est appelé par le président Paul Von Hindenburg pour devenir chancelier du Reich: le 30 janvier 1933.

Les scores nazis aux différentes élections de 1924 à 1933.

Intimidations des SA lors des législatives de mars 1933 (Votez pour nous, ou...)

Dès le 1er février, Adolf Hitler fait dissoudre le parlement allemand, le Reichstag par le président Paul Von Hindenburg. Lors de la campagne électorale qui précède les élections de mars 1933, les SA (le Sturmabteilung “détachement tempète” dirigé par Ernst Röhm et formé dès 1920 est la première milice du parti nazi, initialement chargée de la sécurité des meetings elle devient une force d’intimidation dans les années 1920 et participe au putsch de la brasserie) et les SS (Schutzstaffel ou “section de protection” créée en 1925 la SS est chargée de protéger les dirigeants du parti, de fait, sous la direction de Himmler elle devient une milice nazi entièrement inféodée au Fürher, bien plus maléable que l’ancienne SA), les deux milices du parti nazi, reçoivent des pouvoirs d'auxiliaires de la police et intimident les électeurs. Les réunions des Parti communiste (KPD), Parti social-démocrate (SPD) et des autres partis d'opposition sont émaillées d’incidents provoqués par les nazis, les opposants du NSDAP sont brutalisés, assassinés. Pour marquer les esprits : SA, SS, et jeunesses hitlériennes multiplient défilés et retraites nocturnes aux flambeaux.

Dans la nuit du 27 au 28 février 1933 survient l'incendie du Reichstag. S’appuyant sur une possible responsabilité communiste Adolf Hitler fait adopter par le président Hindenburg le « décret pour la protection du peuple allemand » ou Reichstagsbrandverordnung qui supprime toutes les libertés individuelles garanties par la Constitution de la Répubique de Weimar. Également, Paul Von Hinderburg légalise par décret la Schutzhaft ou « détention de protection » qui permet d'arrêter et d'emprisonner sans aucun contrôle ni limite de temps un suspect.

En à peine un mois la démocratie est détruite en Allemagne, plus de 10 000 communistes sont arrêtés en Prusse, dont le chef du parti communiste, Ernst Thälmann. À l’été 1933 ce sont 200 000 personnes qui sont internées, entre 7000 et 9000 seront tuées. De nombreux militants de gauche fuient l’Allemagne.

De nombreuses figures allemandes s'exilent, comme Thomas Mann, Bertolt Brecht et Albert Einstein dès 1933. Les premiers camps de concentration nazis provisoires apparaissent pour internés les militants communistes, socialistes, et sociaux-démocrates. Le 20 mars 1933, moins d’un mois après l’incendie du Reichstag Heinrich Himmler, le chef de la SS et des polices du Reich, inaugure le premier camp de concentration (de Dachau près de Munich en Bavière). En 1937 c’est au camp de Buchenwald d’ouvrir ses portes et en 1939 le camp féminin de Ravensbrück est inauguré. En 1939, sept camps existent : Dachau, Sachsenhausen (1936) au nord de Berlin, Buchenwald (1937) près de Weimar, Neuengamme (1938) près de Hambourg, Flossenbürg (1938), Mauthausen (1938) et Ravensbrück (1939). Ils remplacent les multiples camps locaux et prisons politiques ouverts à la suite de la répression démarré en février 1933. En 1934, après la mort du président du Reich Paul von Hindenburg, Hitler prend officiellement le titre de Führer, et en 1935 le drapeau nazi devient l'unique drapeau national de l'Allemagne.

Des sections SA (Sturmabteilung) défilent dans Dortmund en 1933 (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). La démocratie allemande est déjà mise au pas.

Des sections SA (Sturmabteilung) défilent dans Dortmund en 1933 (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). La démocratie allemande est déjà mise au pas.

C L’URSS de Staline

Staline fumant sa pipe Dunhill dans les années 1930

Joseph Staline est né le 18 décembre 1878 à Gori au coeur de l’actuelle Géorgie (à l’époque province de l’Empire Russe) sous le nom de Iossif Vissarionovitch Djougachvili, son premier surnom “Sosso” est d’ailleurs le diminutif de Iossif. Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR), auquel il adhère en 1898. Sa mère, très pieuse, finance les études nécessaires pour que Iossif devienne prêtre orthodoxe. Mais le jeune Iossif, de plus en plus athé, quitte le séminaire sans passé son diplôme en 1899. Militant social démocrate il est arrêté plusieurs fois pour agitation politique. En 1903 il est envoyé en Sibérie pour trois ans. Staline s’échappe et démarre une vie de brigandage au service du POSDR. De plus en plus radical dans ses positions il rejoint bientôt le courant “bolchevique” du POSDR. En 1905 il ne participe pas à la première tentative de renversement du tsar. Il rencontre Lénine, Kalinine et Molotov entre la Russie et la Finlande. Il est présent au congrès fondateur du Parti Communiste Russie à Prague en 1912. À l’aube de la Première Guerre Mondiale Iossif prend de surnom de “Staline”, l’homme d’acier.

Rédacteur de la Pravda et membre de la cellule pétersbourgeoise du parti communiste russe il soutient le gouvernement du socialiste Kerenski après la révolution de février 1917 avant de rallier les thèses d’avril de Lénine. Staline s’impose comme l’homme de confiance de Lénine. Lors de son exil en Finlande (en juillet 1917) Staline l’escorte et va jusqu’à le dissimuler. Il transmet nombre de ses communications aux autres responsables bolcheviks.

C’est après la révolution d’octobre 1917 et la prise du pouvoir par les bolcheviks que Staline s’impose comme un homme fort du régime. Commissaire bolchevique à Tsaritsyne (future Stalingrad) il n’hésite pas à faire massacrer ses opposants et à rejeter toute difficulté sur d’éventuels “saboteurs” plus ou moins réels. Par ailleurs il se rapproche de la Tchéka (acronyme de “чрезвычайная комиссия” “tchrezvitchaïnaya komissia” “comission extraordinaire”) et de son dirigeant Félix Dzerjinski à qui il confira l’éducation de sa fille et l’encadrement de sa femme.

Contrairement à Trotski qui recycle d’anciens cadres tsaristes dans ses unités, Staline n’apporte sa confiance pendant la guerre civile russe (1917-1921) qu’à son entourage ou qu’à des militants communistes irréprochables.

Ayant toute la confiance de Lénine, Staline devient en 1922, secrétaire général du Comité central du Parti communiste russe. À la mort de Lénine en 1924, il écarte ses rivaux politiques, comme Trotsky, contraint à l’exil.

S'appuyant sur la bureaucratisation croissante du régime et la toute-puissance de l’appareil policier, Tchéka remodelé en Guépéou (“Государственное политическое управление” “Gossoudarstvénnoïe polititcheskoié oupravlénié ou en français “Direction politique d’État” entre 1922 et 1934) puis en NKVD (НКВД, acronyme de Народный комиссариат внутренних дел, Narodniï Komissariat Vnoutrennikh Diel ou Commissariat du peuple aux Affaires intérieures entre 1934 et 1946) et enfin KGB (КГБ acronyme de Komitet gossoudarstvennoï bezopasnosti en russe Комитет государственной безопасности jusqu’à la fin de l’URSS en 1991) il prend la tête de l’URSS et y impose progressivement un pouvoir personnel absolu et transforme l'URSS en un État totalitaire à partir de la fin des années 1920.

En effet, chef du parti communiste il nomme et fait nommer ses fidèles au postes clefs du régime, discréditant l’aile gauche puis l’aile droite du Parti Communiste de l’Union soviétique. En 1929 Staline met fin à la NEP (politique autorisant un capitalisme limité en URSS). Ainsi au pas de charge démarrent la collectivisation des terres (1929-1933) et la collectivisation de l’industrie (1929-1934 avec le premier GOSPLAN).

Affiche célébrant la quatrième année du premier plan quinquennal.

Le Stalinisme s’il s’impose dans un pays communiste déjà autoritaire fait basculer l’URSS dans le totalitarisme : culte de la personnalité construit autour de la personne du guide héritier de Lénine, recours incessant à la propagande, secret systématique autour de ses faits et gestes, et travestissement de la réalité par la falsification des livres ou des photographies, la dénonciation délirante de complots et de sabotages, l’organisation de procès sur des dossiers entièrement truqués (comme le général Mikhaïl Toukhatchevski, héro de la guerre russo-polonaise de 1919-1920, condamné grâce à de faux documents réalisés avec l’aide de l’Allemagne lors des Grands Procès de Moscou (1936-1938)), la liquidation physique d’adversaires politiques, de dissidents ou de personnalités tombées en disgrâce en font un modèle de dirigeant totalitaire.

Staline, avant 1914, jeune révolutionnaire.

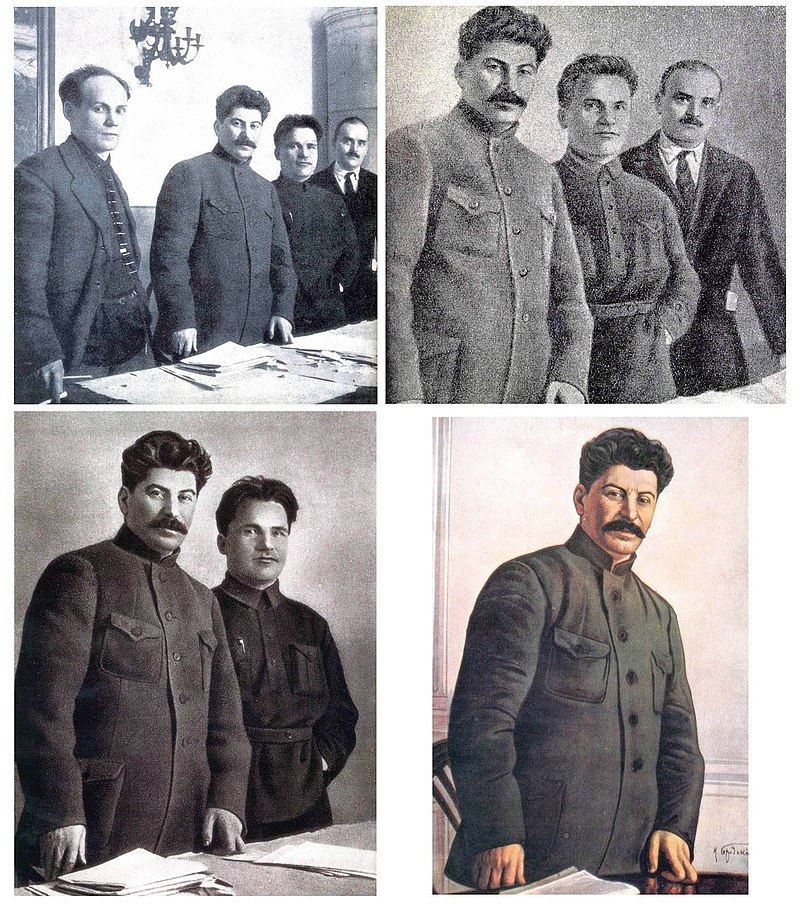

Différentes versions d’une photographie retouchée après les différentes purges. Nikolaï Antipov (tombé en disgrâce et exécuté à l’été 1938), Serguei Kirov (un membre apprécié du Politburo assassiné en 1934 dans des conditions mystérieuses) et Nikolaï Chvernik (chef de syndicat) disparaissent de la photographie.

Différentes versions d’une photographie retouchée après les différentes purges. Nikolaï Antipov (tombé en disgrâce et exécuté à l’été 1938), Serguei Kirov (un membre apprécié du Politburo assassiné en 1934 dans des conditions mystérieuses) et Nikolaï Chvernik (chef de syndicat) disparaissent de la photographie.

La construction du chemin de fer Salekhard–Igarka en Sibérie par des prisonniers du Goulag.

En 1939, le camp des démocraties est donc minoritaire en Europe, l'immense majorité du peuplement européen est inféodée à des régimes autoritaires (Pologne, Hongrie, Italie) voire totalitaire (Allemagne, URSS).