Ned Parfett, le 16 avril 1912, Le petit vendeur de journaux, Londres (Angleterre)

1. Présentez le document (nature, auteur, date, intérêt-argument)

2. Quel événement amène les gens à se précipiter pour acheter le journal du soir (Evening News) à Londres ce 16 avril 1912?

3. Pour quelles raisons peuvent-ils être intéressés par l'événement tragique en question?

4. Quel canal d'information, central avant la Première guerre Mondiale, est mis en valeur ici?

5. Quel paradoxe est ici mis en évidence au sujet de ce qui fait parfois "vendre" les journaux, à l'époque comme aujourd'hui?

Vos réflexions, comme toujours, doivent démarrer par une réflexion sur le thème traité. Ici, notre thème est le thème IV du programme : "S’informer : un regard critique sur les sources et les modes de communication".

Il est important donc en premier lieu de réfléchir au terme central du sujet, et ici, clairement, c'est "s'informer" (il est placé en avant du sujet, avant les deux points, ce qui signifie que ce chapitre cherchera d'abord à analyser ce terme, qu'on est face à un sujet "notion à la une").

Donc, déjà, ça veut dire quoi, s'informer? S'informer, au sens général, c'est : acquérir des connaissances sur un sujet. Penser à la forme pronominale, le sujet ici c'est "s'informer" et non "informer". Donc on adoptera le point de vue du citoyen qui cherche à acquérir des connaissances, et donc des connaissances fiables, sérieuses.

Dans un sens plus géopolitique (dans le sens de votre matière), c'est plutôt, si on ressert : acquérir des connaissances fiables sur les phénomènes contemporains.

D'où l'idée derrière de "regard critique". Être critique c'est être aigu dans ses jugements, avoir du recul, de la perspicacité.

Donc derrière c'est la question des sources (origines) et canaux (transmissions) de l'information qui doivent nous occuper :

- Qui informe les citoyens?

- Comment?

- Qui s'informe et pourquoi?

- Quels sont les grands canaux de transmission de l'information? Sont-ils les mêmes aujourd'hui que par le passé?

- Quelle pression peuvent subir les journaux?

- Fake news ou informations vérifiées, comment faire la différence?

- Qui lit / écoute / regarde / quoi?

Le chapitre doit explorer toutes ces questions.

L'importance de la presse, qu'elle soit papier, ou numérique et des émissions d'informations audiovisuelles ou radio libres et fiables c'est qu'elles permettent ensembles la diffusion d'informations plurielles, libres, et vérifiées, donc fiables. C'est la vision idyllique. Nous allons le voir la presse subit des presse, et elle est aussi le jeux d'intérêts personnels et économiques qui l'amènent

Dès lors des milliers d'exemples sont mobilisables. Quelques exemples clefs doivent être connus.

Un cadrage historique (source : France Inter)

De l’Ancien Régime à la Révolution

Dès le XVe siècle se multiplient les « occasionnels », des pièces d’actualité de large diffusion sous forme de plaquettes ou de placards, des chroniques, rassemblements de nouvelles diverses initialement recopiées à la main et souvent compilées en volume.

Ces présentations stéréotypées, au discours formalisé, annoncent les grands événements comme les faits divers, avec un goût pour l’extraordinaire. On les retrouve placardées sur les piliers des halles des marchés, elle sont alors publiques, mais aussi vendues à la criée.

C’est sous forme d’une suite chronologique de dépêches venues de villes d’Europe, qu’apparaissent au XVIIe siècle les premiers périodiques d’information français. On peut noter en 1631 notamment la Gazette de Théophraste Renaudot. Pendant cette période, très encadrée par le pouvoir royal, la presse se développe lentement dans les sociétés de cour. Elle profite bien sûr des progrès de l'imprimerie.

Elle connaît avec « les Lumières » un premier essor, marqué par le premier quotidien d’information, le Journal de Paris qui paraît à partir 1777.

"Join or die"

Le premier dessin de presse, par Benjamin Franklin, lors des prémices de la guerre d'Indépendance américaine (9 mai 1754 pour la première publication).

C’est avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qu’est consacrée, le 24 août 1789, la libre communication des pensées et la liberté d’imprimer ses opinions. En 1791, l’Assemblée Constituante réglemente la liberté de la presse alors en plein essor, les journaux de toutes tendances prolifèrent, et le lectorat s’accroit.

La mise en page est très austère et calquée sur les volumes in folio habituels.

Ici un exemplaire de l'Ami du peuple, septembre 1789, rédacteur Jean-Paul Marat.

La censure se durcit toutefois sous la Terreur, et se prolonge, de manière plus ou moins atténuée sous le Directoire et l’Empire, période qui voit s’effondrer le nombre de journaux autorisés. Napoléon Ier fait drastiquement contrôler la presse. C'est le cas de l'ensemble des régimes autoritaires.

Le XIXe siècle : l’âge d’or de la presse

L’Aurore, une du 13 janvier 1898 ouvrant sur un article d’Emile Zola : « J’accuse …! » © BnF

L’Aurore, une du 13 janvier 1898 ouvrant sur un article d’Emile Zola : « J’accuse …! » © BnFD’abord oratoire le métier de journaliste connaît une évolution vers 1885 avec l’émergence du modèle rédactionnel anglo-saxon et d’une professionnalisation de la transmission de l’information. Les figures du journaliste, puis du grand reporter, apparaissent, ainsi que des formes nouvelles, comme l’interview. Gravures puis photographies font leur apparition.

Diverses innovations industrielles et économiques telles les rotatives ou la linotypie font du journal vers 1900 un produit rentable et de bonne facture. Mais c’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet aux journaux d’acquérir une place prépondérante dans la cité entre 1881 et 1914. Les principaux journaux se dotent alors souvent d’un appareil complet incluant typographie, imprimerie, portage, transmission, correspondants. Le journal s’adresse désormais à toutes les classes sociales, propose jeux ou feuilletons et couvre les faits divers. La presse est devenue ce « quatrième pouvoir » redouté des politiques. La culture du journal est à son apogée : après le premier conflit mondial, la presse ne retrouvera jamais le même niveau de diffusion et d’influence. Elle est concurrencée désormais par la radio et les actualités filmées (diffusées dans les cinémas).

D’une guerre à l’autre (1914-1945)

La une de Ouest-France, le 7 août 1944,

© Ouest France

© Ouest France

main-d’œuvre mobilisée, pénurie de papier, inflation.

Le ministère de la Guerre impose un contrôle préalable et prend des sanctions, censure voire interdit des titres. Le refus de l’accès au front aux agences et aux photographes amène enfin une pénurie d’images. Cette censure se double d’une participation de la presse à la propagande, le « bourrage de crâne », qui jette un discrédit durable sur la profession.

La presse entre-deux-guerres, stagner sa diffusion et baisser le nombre de ses titres. La crise économique post-1929 la fragilise : hausse du prix au numéro et crise du lectorat touchent les quotidiens politiques, mais épargnent plus largement quotidiens régionaux et hebdomadaires. Du nationaliste Je suis partout au communiste Regards, nombre de titres apparaissent exprimant des positions radicalement opposées dans un contexte de tensions politiques, sociales et internationales.

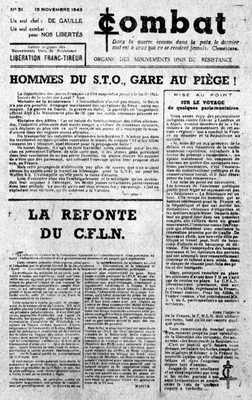

La débâcle de juin 1940 plonge la presse dans une crise sans précédent. La quasi-totalité des grands titres disparaissent, par sabordage, par mesure de l’occupant ou du gouvernement de Vichy. Attentisme, collaboration, censure, propagande étatique et contrôle strict de l’opinion précipitent le déclin de la presse. Le public se détourne de journaux jugés pro-allemands. Il manifeste son intérêt pour toute information non officielle, faisant ainsi le succès de la presse résistante, pourtant illégale : Défense de la France, Combat, Libération ou Le Franc-Tireur, distribués clandestinement et lus malgré la répression par plusieurs centaines de milliers de personne en 1944. C’est à ces titres, qui portent une exigence de rupture et de renouveau, que la presse doit son salut après-guerre.

Un exemplaire de Combat daté de 1943

De l’après-guerre à Internet

Photographie d’un kiosque à journaux,

vers 1950 © Fonds du Journal L’Aurore

BnF, département desEstampes et de la photographie – 2012

vers 1950 © Fonds du Journal L’Aurore

BnF, département desEstampes et de la photographie – 2012

La qualité du journalisme permet alors d’endiguer une crise latente de la presse. Outre l’apport des éditorialistes et chroniqueurs, le succès des journaux d’information provient du reportage, surtout social et politique, au tournant des années 1960. La libéralisation progressive des mœurs, l’accélération des événements sur fond de guerre froide et de luttes sociales amènent la couverture de sujets plus diversifiés répondant aux nouvelles aspirations culturelles.

La Une de Paris-Match le 30 novembre 1963, la photographie est au cœur de ce titre de presse apparu en 1949.

Reflet de cette évolution, L’Express et Le Nouvel Observateur bien sûr, ou encore Le Point créé en 1972. Mai 1968 provoque la création de titres irrévérencieux (Hara-kiri hebdo, Charlie Hebdo) mais aussi d’une nouvelle presse militante et, quelques années après, de journaux issus de la contre-culture (Actuel, Libération).

Ce renouveau éditorial ne saurait cacher la persistance de la crise : le tirage des quotidiens diminue dès 1969, et de grands titres disparaissent (Combat). Le renouveau attendu des mutations technologiques n’a pas lieu, et celles-ci sont un facteur supplémentaire de fragilisation. Pourtant, de nouveaux titres naissent encore : Politis, ou encore XXI, vendu en librairie uniquement.

XXI.

Premier numéro, hiver 2008 © XXI

La fin du XXe siècle n'a guère été propice à la presse généraliste qui s’installe petit à petit sur Internet et aligne insensiblement son format papier sur les pratiques en ligne : plus d’illustrations, articles plus courts, goût croissant pour les sujets anecdotiques, commentaires.

En 2002, le succès des journaux « gratuits » (Métro, 20 Minutes), entièrement financés par la publicité, ravive les inquiétudes des quotidiens payants dont le lectorat diminue.

Afin d’enrayer ce mouvement, beaucoup développent des suppléments (Le Figaro magazine, Le M le magazine du Monde) qui se concentrent sur des sujets de société ou de loisirs, la consommation. Ce climat morose affecte peu toutefois la presse spécialisée. Dans ce paysage, certains tentent d’exister uniquement sur Internet (Rue 89, Bakchich, etc.) tandis que d’autres projets journalistiques se détournent du numérique comme le Canard Enchaîné.

Certains titres mettent en leur cœur des reportages déconnectés des temporalités de l'actualité (XXI, Le Tigre, Six mois) ou misent sur la photographie (Polka) en espérant ainsi redonner du sens à l’information.

La fin du XXe siècle n'a guère été propice à la presse généraliste qui s’installe petit à petit sur Internet et aligne insensiblement son format papier sur les pratiques en ligne : plus d’illustrations, articles plus courts, goût croissant pour les sujets anecdotiques, commentaires.

En 2002, le succès des journaux « gratuits » (Métro, 20 Minutes), entièrement financés par la publicité, ravive les inquiétudes des quotidiens payants dont le lectorat diminue.

Afin d’enrayer ce mouvement, beaucoup développent des suppléments (Le Figaro magazine, Le M le magazine du Monde) qui se concentrent sur des sujets de société ou de loisirs, la consommation. Ce climat morose affecte peu toutefois la presse spécialisée. Dans ce paysage, certains tentent d’exister uniquement sur Internet (Rue 89, Bakchich, etc.) tandis que d’autres projets journalistiques se détournent du numérique comme le Canard Enchaîné.

Certains titres mettent en leur cœur des reportages déconnectés des temporalités de l'actualité (XXI, Le Tigre, Six mois) ou misent sur la photographie (Polka) en espérant ainsi redonner du sens à l’information.

La théorie de l'information de Claude Shannon

Attention aux confusions, la théorie de l'information est une théorie mathématique permettant de prévoir la quantité d'information contenu dans un texte (via l'observation de la redondance des mots)

La presse sous les coups du pouvoir : Les écoutes au Canard enchaîné

EXERCICE :

1. Faites un résumé personnel de l'histoire du Canard Enchaîné depuis sa création.

2. Je vous invite à écouter la série de France Culture consacrée à Claude Angeli, le patron du Canard Enchaîné de 1971 à 2012 et à synthétiser en les expliquant l'ensemble des moments de frictions entre la rédaction du Canard Enchaîné et les pouvoirs politiques en place (de Pompidou à François Mitterrand)

https://www.franceculture.fr/emissions/series/claude-angeli-le-canard-et-la-plume